V.l.n.R. Bürgermeister Dachau Florian Hartmann, CID Präsident Dominique Boueilh, Preisträger Josch Döpp M.A., Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Dr. Gabriele Hammermann

V.l.n.R. Bürgermeister Dachau Florian Hartmann, CID Präsident Dominique Boueilh, Preisträger Josch Döpp M.A., Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Dr. Gabriele Hammermann

Laudatio auf den Preisträger Joscha Döpp M.A.

Aus Anlass der Verleihung des Stanislav Zámečník-Studienpreises für das Jahr 2024 trafen sich am Samstagnachmittag des 6. Juli 2024 der Präsident des CID Dominique Boueilh, Generalsekretärin Cristina Cristóbal, Dr. Ernst Berger, Frau Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Dr. Gabriele Hammermann, Florian Hartmann, Bürgermeister der Stadt Dachau, Mitglieder des CID sowie weitere eingeladene Gäste im Plenarsaal des Neuen Dachauer Rathauses, um den Stanislav Zámečník-Studienpreis für das Jahr 2024 zu übergeben.

Der Namensgeber des Preises Stanislav Zámečník war von 1941 bis 1945 im Konzentrationslager Dachau inhaftiert und stark in die Widerstandstätigkeiten innerhalb des Lagers eingebunden. Nach seiner Befreiung studierte er Geschichte und schrieb die bisher umfangreichste Monografie zum KZ Dachau.

Das internationale Dachau-Komitee zeichnet mit diesem Preis alle zwei Jahre herausragende wissenschaftliche Arbeiten aus, die sich mit der Aufarbeitung der NS-Verbrechen nach dem Ende des zweiten Weltkriegs befassen sowie Arbeiten, die neue Perspektiven und Impulse für die Gedenkstätten- und Bildungsarbeit geben. Eine Jury unter dem Vorsitz von Frau Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Direktorin des Fritz Bauer Instituts in Frankfurt am Main, wählte für das Jahr 2024 den Preisträger Joscha Döpp M.A. Er wurde für seine wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel: „Angeklagt wegen Massenmordes in der Ukraine, Die bundesdeutschen Ermittlungen gegen SS-Hauptsturmführer Kuno Carlssen und der Darmstädter Einsatzgruppenprozess (1960 – 1968)“ für das Jahr 2024 ausgezeichnet. Der Preis ist mit einer Summe von 6.000 € dotiert und wird vom Comité International de Dachau (CID) alle zwei Jahre verliehen.

Nach der Eröffnung durch die CID-Generalsekretärin Cristina Cristóbal, den einleitenden Worten von Dr. Ernst Berger zu den Kriterien des Preises folgten kurze Ansprachen des Dachauer Bürgermeisters Florian Hartmann und des CID-Präsidenten Dominique Boueilh.

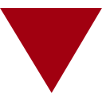

Die Laudatio auf den Preisträger Herrn Joscha Döpp M.A. hielt Prof. Dr. Sybille Steinbacher.

Laudatorin: Frau Prof. Dr. Sybille Steinbacher

Laudatorin: Frau Prof. Dr. Sybille Steinbacher

„Herr Döpp untersucht in seiner Studie die Vorbereitung und Durchführung des Prozesses, der 1967/68 vor dem Landgericht Darmstadt gegen Callsen, den Hauptangeklagten, und die weiteren zehn Angeklagten des einstigen SS-Sonderkommandos stattfand. Die Truppe hatte sich für den Massenmord an rund 80 000 ukrainischen Jüdinnen und Juden im Sommer und Herbst 1941 zu verantworten.“ Allein davon über 33 000 Morde in der Schlucht von Babyn Jar bei Kiew.

„Nach Kriegsende war Callsen zunächst unbehelligt geblieben. Zwar waren die Amerikaner 1947/48 im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Nürnberger Einsatzgruppenprozesses auf ihn aufmerksam geworden und hatten ihn interniert. Aber er musste sich in keinem Justizverfahren verantworten. Seine Verbrechen blieben unentdeckt.“ Im Spruchkammerverfahren wurde er als „minderbelastet“ eingestuft. Anfang 1948, als er aus der amerikanischen Internierungshaft freikam, führte Callsen im südhessischen Neu-Isenburg bei Frankfurt, wo er auch schon vor dem Krieg gelebt hatte, ein bürgerliches Familienleben. Er arbeitete als freier Handelsvertreter in Frankfurt (…)

Im politischen und gesellschaftlichen Klima der jungen Bundesrepublik interessierte sich niemand für Callsen und die Angehörigen des SS-Sonderkommandos 4a. Mitte der 1950er Jahre musste de facto kein NS-Täter mehr befürchten, von einem Gericht noch belangt zu werden. In der Justiz trat ein, was später treffend als „Ahndungsstillstand“ bezeichnet wurde. „

Es ist das Verdienst des hessischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer, dass es dennoch mit Hilfe eines zunehmenden öffentlichen Drucks dazu kam, dass Ermittlungen gegen Callsen aufgenommen wurden.

„Gekonnt und überzeugend arbeitet Herr Döpp die vergangenheitspolitischen, juristischen und auch die rezeptions- und medienhistorischen Zusammenhänge seines Themas heraus.“ Er zeigt auf, „wie im Zuge der justiziellen Vorermittlungen nach und nach ein Bild von den Verbrechen entstand, aber auch, welche Anstrengungen unternommen werden mussten, um Callsen und seine Mittäter überhaupt unter Anklage stellen zu können. (…)

Die sogenannte Gehilfenrechtsprechung, wonach die Verantwortung für die Verbrechen lediglich bei Hitler und seiner Entourage lag und alle anderen Täter als bloße „Gehilfen“ galten, war ein entscheidendes Hindernis, um den NS-Verbrechen mit juristischen Mitteln zu begegnen. Die Verteidigung plädierte im Darmstädter Prozess denn auch auf Freispruch, weil die Angeklagten, wie es hieß, nur „zufällige Figuren“ im Mordgeschehen gewesen seien und die Massenverbrechen auch ohne sie stattgefunden hätten. (…)

Das Urteil im Prozess gegen Callsen und die anderen Angeklagten erfolgte 27 Jahre nach den Verbrechen. Das war denkbar spät. Auch standen lediglich elf von vermutlich insgesamt 60 bis 80 Mitgliedern des Sonderkommandos 4a vor Gericht. Das Urteil fiel zudem frappierend milde aus. Die Angeklagten wurden lediglich wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, drei sogar freigesprochen, obwohl feststand, dass sämtliche Angeklagten an den Massenerschießungen beteiligt gewesen waren. (…)

Callsen erhielt mit 15 Jahren die längste Haftstrafe. Er trat sie 1975 nach einem Revisionsverfahren an, kam aber fünfeinhalb Jahre später schon wieder auf freien Fuß. Mit seiner Entlassung wurden alle noch lebenden Verurteilten freigelassen. Callsen genoss noch ein langes Leben; er starb 2001 mit 90 Jahren. (…)

Die Ermittlungsleistungen der Staatsanwälte“ – so die Laudatorin – „dies zeigt Herr Döpp klar, sind kaum hoch genug einzuschätzen. Da in den 1960er Jahren erst wenige geschichtswissenschaftliche Studien zu den NS-Verbrechen vorlagen, ist es den Juristen zu verdanken, dass sie das Material über die Taten des Sonderkommandos 4a zusammengetragen haben, gerade auch über das Massaker von Babyn Jar. Sie taten dies unter den schwierigen Bedingungen des Kalten Krieges, als der Rechtshilfeverkehr mit den Ostblockstaaten kaum möglich war. Und sie taten es zu einer Zeit, als noch nicht entschieden war, ob Mord nicht doch verjähren würde. (…)

CID Präsident Dominique Boueilh übergibt dem Preisträger 2023 Joscha Döpp M.A. die Urkunde

CID Präsident Dominique Boueilh übergibt dem Preisträger 2023 Joscha Döpp M.A. die Urkunde

Entstanden ist eine herausragende wissenschaftliche Arbeit, die den gesellschaftlichen und (rechts-)politischen Umgang mit den NS-Verbrechen in der Bundesrepublik Deutschland zum Thema macht und zudem, was für eine Masterarbeit ungewöhnlich ist, wissenschaftliches Neuland erschließt.“

Frau Prof. Dr. Steinbacher kündigte an, dass das Fritz Bauer Institut die Studie im Herbst 2024 in der „Kleinen Reihe zur Geschichte und Wirkung des Holocaust“ unter dem Titel „Von Babyn Jar nach Darmstadt. Der SS-Sonderkommandoführer Kuno Callsen vor Gericht“ veröffentlichen wird.

In seiner Dankesrede legte der Preisträger seine Beweggründe offen und dankte allen Beteiligten für die Begleitung seiner Arbeit und dem CID für den Preis.

Ein Bericht von Klaus Mai.

Rede zur Preisverleihung, Joscha Döpp, Dachau, den 6. Juli 2024

(…)

Ich wurde vom CID vorab gebeten, an dieser Stelle mit einigen Worten zu erklären, mit welcher Motivation ich meine Forschung denn eigentlich betrieben habe.

Ich wurde vom CID vorab gebeten, an dieser Stelle mit einigen Worten zu erklären, mit welcher Motivation ich meine Forschung denn eigentlich betrieben habe.

Mit welcher Motivation also erforscht ein angehender deutscher Historiker, der ziemlich genau 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, die Geschichte und Nachgeschichte des Holocaust? – Bei genauerer Betrachtung ist das natürlich eine vielschichtige Frage. Ich habe mir überlegt, dass ich diese am besten beantworten kann, indem ich Ihnen, wenn Sie erlauben, ein paar Einblicke in das gebe, was mich im Entstehungsprozess der Arbeit besonders bewegt hat:

Am Fritz Bauer Institut, an dem ich schon meinen Geschichts-Bachelor gemacht hatte, erhielt ich Anfang 2022, als ich auf der Suche nach einem Thema für meine Masterarbeit war, einen Hinweis auf den Namen »Kuno Callsen«. Kuno Callsen sei SS-Führer in einer Einsatzgruppe gewesen und 1968 in Darmstadt wegen nationalsozialistischer Gewaltverbrechen verurteilt worden. Im Archiv des Fritz Bauers Instituts liege ein relevanter Quellenbestand – mehr wusste ich erstmal nicht.

Im Institutsarchiv fand ich dann den Vorlass eines gewissen Hans Fertig, einem Frankfurter Rechtsanwalt, der Callsen in den 60er Jahren als Verteidiger vertreten hatte. In diesem Bestand fiel mir dann gleich zu Beginn meiner Recherchen die Urteilsschrift der Darmstädter Richter aus dem Jahr 1968 in die Hände. Auf 700 maschinengeschriebenen Seiten offenbarten sich mir darin en détail die Dimensionen der Einsatzgruppenverbrechen in der Sowjetunion, die hier vor Gericht verhandelt worden waren:

• Das 60 bis 80 Mann starke Sonderkommando 4a hatte, so las ich, seit Sommer 1941 binnen weniger Monate 80.000 Jüdinnen und Juden ermordet.

• 24 Ortschaften im Gebiet der zentralen und nördlichen Ukraine wurden dabei zu Tatorten.

• Die Menschen waren hier – anders als in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nationalsozialisten – in unmittelbarer Nähe zu ihren Wohnorten, bei helllichtem Tag, oft nur dürftig vor den Blicken ihrer Nachbarn geschützt, ausgeplündert, erschossen und verscharrt worden.

• Der wohl bekannteste Tatort in der Urteilsschrift war die Schlucht von Babyn Jar bei Kyjiw. Hier wurden Ende September 1941 an nur 2 Tagen über 33.000 Menschen ermordet.

Als ich das alles las, überkam mich ein Schrecken über diese Dimensionen; und das Gerichtsverfahren selbst löste Irritationen bei mir aus:

• 1968, also erst über 25 Jahre später, standen nämlich nun nur elf Männer des verantwortlichen Kommandos vor Gericht, als Hauptangeklagter der besagte Kuno Callsen.

• Sie alle kamen mit kurzen Freiheitsstrafen davon, drei Männer wurden gar freigesprochen, obwohl sie an den Morden beteiligt gewesen waren.

Zudem erkannte ich viele der Ortsnamen aus den Schlagzeilen unserer Zeit wieder: seit nun über zwei Jahren, diesmal unter den Vorzeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, fallen ja schließlich wieder Bomben auf diese Orte, Existenzen und Leben werden vernichtet. Ich denke, dass auch dieser Umstand, dieses Gefühl von »historischer Unmittelbarkeit« mich motivierte, mich weiter mit dem Schicksal der ukrainischen Jüdinnen und Juden und dem Zustandekommen des Callsen-Prozesses auseinanderzusetzen. Und überhaupt sind es oft diese Momente von, ich nenne es: »historischer Unmittelbarkeit«, die mich bei meiner Forschung bewegen:

Kuno Callsen hatte sich so etwa in den 1950er Jahren in der hessischen Stadt Neu-Isenburg mit seiner Familie eingerichtet. Er hatte beruflich als Kaufmann in Frankfurt Fuß gefasst und 1957 sogar ein Buch über die »Umsatzsteigerung von Warenautomaten« in einer Stuttgarter Reihe, den »Praxis-Büchern des Geschäfts-Erfolgs«, publiziert. Dadurch, dass Callsen in Neu-Isenburg lebte, kam es übrigens später überhaupt dazu, dass das Verfahren gegen ihn von der Staatsanwaltschaft Darmstadt übernommen wurde.

In Neu-Isenburg jedenfalls war auch meine Großmutter Ende der 50er Jahre als Abiturientin mit ihrer Familie gelandet, nachdem sie aus der DDR geflohen war. Sie hatte dort, so stellte ich fest, nur wenige Straßen von Callsen entfernt gelebt: Vielleicht hatte man sich auf der Straße gegrüßt, vielleicht war man morgens in der gleichen Bahn nach Frankfurt gefahren – NS-Verbrecher wie Callsen, die sich in bürgerlicher Sicherheit wähnten, hatte es in den 1950er Jahren überall in Deutschland gegeben. Solche Gedanken jedenfalls verdeutlichen mir, dass ich als deutscher Historiker zwangsläufig in einem Lebenszusammenhang mit diesen Verbrechen stehe und damit eine besondere historische Verantwortung trage.

In den 226 Prozessakten, die ich im Hessischen Landesarchiv in Darmstadt fand, suchte ich natürlich auch nach den Stimmen Überlebender. Von 171 Zeuginnen und Zeugen fand ich – ich hatte diese weitgehende Leerstelle eingangs erwähnt – nur zwei Überlebendenzeuginnen. Zwei Frauen namens Dina Proničeva und Vera Bogucka hatten 1941 das Massaker von Babyn Jar überlebt. Sie waren von der Staatsanwaltschaft ausfindig gemacht worden und legten in Darmstadt vor Gericht Zeugnis ab. Ihre raren Zeugnisse aus dem Archiv zu holen und in meiner Arbeit auszuwerten, war ein ganz besonderes Anliegen für mich.

In den Akten der Hessischen Generalstaatsanwaltschaft in Wiesbaden fand ich heraus, dass der Callsen-Prozess der letzte große war, der unter der Leitung des 1968 verstorbenen hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer, geführt worden war, also dem Namensgeber des Instituts, an dem ich studierte.

Auch dieser Umstand inspirierte mich: Bauer, der als Sozialdemokrat und Jude selbst von den Nationalsozialisten verfolgt worden war, hatte die von ihm initiierten Prozesse stets als »Lernprozesse« aufgefasst. Präzises historisches Wissen über die Verbrechen der Nationalsozialisten zusammenzutragen und damit die Deutschen aufzuklären, war eines seiner erklärten Hauptanliegen. Und so stellte ich während meiner Recherchen bald fest, dass vor allem die Grundlagenforschung im Zuge der Ermittlungen zum Sonderkommando 4a aus heutiger Perspektive wohl als eines der historischen Hauptverdienste des Callsen-Prozesses angesehen werden müsse:

Während das Strafmaß für die Männer des Sk 4a aus moralischer Perspektive skandalös erscheint, war die akribische Forschung der Staatsanwaltschaft zu den Verbrechen doch geradezu bahnbrechend. In den 1960er Jahren, so muss man vielleicht hinzufügen, war die Holocaustforschung in der Geschichtswissenschaft nämlich noch gar nicht etabliert. Einzelstudien zu diesen Verbrechen lagen kaum vor und ich möchte meinen, dass manche der Ergebnisse der Ermittler – wenngleich sie von juristischem Erkenntnisinteresse präfiguriert waren – auch von der heutigen Forschung kaum übertroffen sind.

Dass der Callsen-Prozess in der bundesdeutschen Öffentlichkeit dann tatsächlich für einen »Lernprozess« gesorgt hätte, wage ich in meiner Arbeit zu bezweifeln: In der Tat wurde in seinem Fall zwar präzises Wissen durch mediale Berichterstattungen an die Deutschen vermittelt. Reflexionsprozesse setzte die Art der Präsentation dieses Wissens aber nicht in Gang. Zu stark wurde hier der juristische Fokus auf die Exzesstaten gespiegelt, kaum etwas wurde kommentiert oder auch mal historisch eingeordnet. An solchen Exzesstaten wollten die Deutschen wohl kaum eine eigene Schuld sehen.

Und dennoch, und damit komme ich zum Ende, kann ich Fritz Bauers grundsätzlicher Hoffnung auf »Lernprozesse« durch die Aufarbeitung von Geschichte auch heute noch viel abgewinnen. Ich denke, dass wir aus der Geschichte lernen können und trotz aller Anfechtungen nicht aufhören dürfen, historisches Wissen zu produzieren, das durch wissenschaftliche Methoden, in unserem Fach: die Quellenkritik, verbürgt ist.

Auch das ist ein wichtiger Beweggrund für mich, Holocaustforschung zu betreiben. Wir erleben heute eine kontinuierliche Diskursverschiebung und Radikalisierung in unserer Gesellschaft. Antisemitismus, Rassismus und Queerfeindlichkeit gab es zwar immer – die Stimmen aber, die diese verbreiten, werden in rasantem Tempo und verstärkt durch soziale Medien, immer lauter und aggressiver. In Zeiten, in denen Meinungsbekundungen als Fakten vermarktet werden, ist doch gerade die Expertise aus Wissenschaften wie der Geschichtswissenschaft gefragt. Dieses Wissen allein wird zwar keine Konflikte lösen und bestimmt gehört auch immer ein intakter moralischer Kompass dazu, und doch denke ich, dass wir nicht aufhören dürfen daran zu appellieren, dass dieses methodisch gesicherte Wissen die Grundlage aller Diskussion und Haltung in unserer Demokratie bleiben muss. Auch wenn ich nur im ganz Kleinen dazu beitragen kann, so hoffe ich doch, dies auch mit meiner künftigen Forschung tun zu können. Es bleibt jedenfalls eine wichtige Motivation für mich.

Dass meine Arbeit heute mit dem Stanislav Zámečník-Studienpreis ausgezeichnet wird, ist mir – ich möchte es noch einmal wiederholen – eine große Ehre und ich danke dem CID herzlich.

Joscha Döpp Foto privat

Joscha Döpp Foto privat

Joscha Döpp, geb. 1996, studierte Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaft und Kunstgeschichte in Frankfurt am Main und Toronto. Nach dem Studium arbeitete er in einem Projekt zu den Frankfurter Sparkassen im Nationalsozialismus am Fritz Bauer Institut in Frankfurt am Main mit. Dort ist er seit 2024 Doktorand mit einem Forschungsprojekt über den Rechtsanwalt Henry Ormond.

Der CID bedankt sich bei allen, die an der Organisation und Entwicklung dieses SZ 2024-Preises mitgewirkt haben, denn mit ihrer Hilfe konnte diese Veranstaltung durchgeführt werden. Wir danken auch den Besuchern der Veranstaltung für ihre Anwesenheit. An Klaus Mai für das Schreiben der Nachrichten auf der CID-Website und an Robert Burkhardt für den administrativen Aufwand