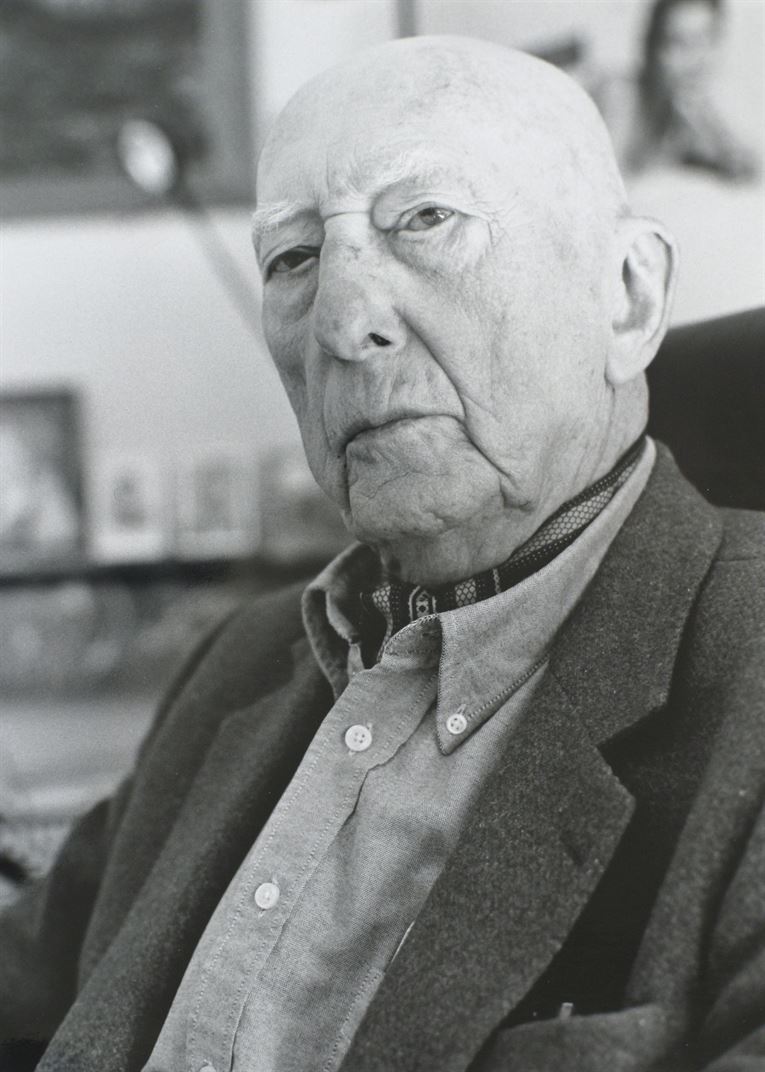

Arthur Haulot, war 28 Jahre alt, als er im Dezember 1941 in Brüssel von der Gestapo verhaftet wurde.

Als sozialistischer Aktivist und frühes Mitglied der Résistance gehörte er im Juli 1942 zu einer Gruppe von vierzig Geiseln, die nach Mauthausen und im November desselben Jahres nach Dachau deportiert wurden.

Dort wurde er Krankenpfleger. Es war eine strategische Aufgabe: Natürlich half er den Kranken – auch wenn die Behandlungsmöglichkeiten oft dürftig waren –, aber im Allgemeinen war die Krankenstation ein Ort, an dem man jemanden verstecken, diskret Informationen austauschen und Pläne schmieden konnte, um die Nazi-Maschinerie zu sabotieren, so klein sie auch sein mochte, wann immer möglich.

Er wurde schnell zu einem Vertreter der Belgier und war als solcher einer der Gründer des Internationalen Gefangenenkomitees, dem Ursprung unseres CID.

Das Komitee wurde Anfang April 1945 gegründet und am 29. April offiziell ins Leben gerufen. An der Spitze stand der belgische Widerstandskämpfer Albert Guérisse, der sich während seiner gesamten Gefangenschaft und bis nach der Befreiung als kanadischer Soldat namens Patrick O'Leary ausgab.

Während sie auf die bevorstehende Befreiung warteten, versuchten die Männer des Komitees, die Absichten ihrer Wachen zu erraten: Sollten sie die Gefangenen hinrichten? In ein anderes Lager evakuieren? Oder einfach weglaufen und sie dort zurücklassen? Und sie entwickelten Strategien, um diese verschiedenen Optionen zu verhindern oder zu minimieren und so viele ihrer Kameraden wie möglich zu retten. Am 6. April schrieb er in sein Lagertagebuch:

„Ich persönlich fühle mich verantwortlich. Verantwortlich für diejenigen, die heute noch meine Lagerkameraden sind und ein Recht auf Hoffnung auf eine Rückkehr in die Heimat haben. Es mag von der Entscheidung einiger weniger von uns abhängen (er spricht hier vom Komitee), von unserer Gelassenheit, von unserem Willen, diese Hoffnung Wirklichkeit werden zu lassen.“ Und morgen, zu Hause, werden wir für die Witwen und Kinder unserer verlorenen Freunde verantwortlich sein, verantwortlich für den weiteren Lebensweg. (1)

In der Zwischenzeit versteckt man also seine Freunde, verzögert die Abfahrt der Konvois so lange wie möglich und achtet auf Hinweise zur Haltung der SS. Dann kam der Abend des 28. April.

"Um 23 Uhr teilte einer unserer zuverlässigsten Agenten mit, dass die letzten Soldatengruppen abgezogen seien und der gesamte Stab folgen würde. (…) Wir erteilen zwei Anweisungen: alle möglichen Behälter mit Wasser zu füllen, im Falle einer Explosion nicht in Panik zu geraten und absolute, strenge Disziplin zu wahren, was auch immer die Ereignisse der Nacht oder des folgenden Tages bringen würden. (…) Gegen 23:30 Uhr versammelten sich 15 Männer heimlich in Block 24. (…) Nun war es an der Zeit, die Arbeit zu Ende zu bringen. Es ging nicht mehr darum, eine Abreise zu verhindern, die nicht mehr stattfinden konnte, Befehle zu sabotieren, die nicht mehr kommen würden. Später, im Morgengrauen, musste das Leben im Lager, falls die SS tatsächlich abgezogen war, intakt weitergehen und die Ordnung aufrechterhalten werden, bis die Alliierten die Freiheit brachten. (2)

Wie ließe sich erzählen, was als Nächstes geschah? Am Morgen bemerkten wir, dass die SS das Lager verlassen hatte. An ihrer Stelle standen zwei Kampfgruppen Wache. (…) Das Komitee tagte offiziell. Am Nachmittag brachen Kämpfe aus. (…) Ein Wachturm nach dem anderen hisste die weiße Fahne. Vom Komitee in der Bücherei aus verfolgten wir atemlos die letzten Schritte. Die Soldaten des letzten Wachturms ergaben sich. Und wenige Augenblicke später tauchte ein Auto auf: die Amerikaner! Sofort waren wir draußen, Patrick und ich voran. Zwei Soldaten kamen durch das Tor. Einer fiel mir in die Arme. Ich umarme ihn, er umarmte mich … und mir wurde klar, dass es eine Frau war! Eine amerikanische Kriegsberichterstatterin, die erste Amerikanerin im befreiten Dachau. Von da an herrschte Wahnsinn. Das ganze Lager stürmte gegen die Tore. Die SS-Häftlinge, die sich auf der anderen Seite versammelt hatten, wurden ausgebuht. Wenn sie uns in die Hände fielen, würden sie zerrissen werden. Die Menge jubelt vor Freude. Es war unmöglich, sie zu beruhigen. Es dauerte mehrere Stunden, bis der Abend hereinbrach, bis der Eingang geräumt war. (1)

Denn es ist nicht nur Hass oder Freude, die die Menge schreit. Es ist auch Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber der Handvoll amerikanischer Soldaten, die nun den kleinen „Jeep“ ihres Generals umringten: General Linden, der dastand und die Masse der vor Freude verrückt gewordenen Männer anstarrte, die er gerade gerettet hatte. (2)

Am selben Abend zog das Komitee ins Jourhaus ein. Und das Leben geht weiter.

30. April. Paul bietet mir seine Repatriierung an. Der General stimmt zu. Aber ich kann nicht annehmen. In Gedanken sehe ich Camille wieder und all die anderen, bekannte und unbekannte, die in diesen drei Jahren um mich herum gefallen sind. Ich kann nicht gehen. Ich muss die retten, die noch hier sind, sie zurück in ihr Land, zu ihrer Familie führen. Lou, vergib mir! Aber ich wäre nicht der Mann, der Mann, den du dir wünschst, wenn ich es anders täte. Geliebte, du bist heute wieder in meinem Herzen, brennend und süß. Aber ich kann nicht gehen.‘ (1)

Das ist das Schöne, das ist die Stärke des Häftlingskomitees: die Bereitschaft jedes Einzelnen, zu dienen, der Einsatz von etwa fünfzehn Häftlingen für die 32.000: Nach Monaten oder Jahren der Höllengefangenschaft entschieden sie sich, statt so schnell wie möglich zu ihren Familien zurückzukehren, noch einige Wochen lang den Lageralltag zu bewältigen, die Deportierten zu versorgen, insbesondere während einer schrecklichen Typhusepidemie, und sie nach und nach zu evakuieren.

Nach Pat O'Learys Abreise am 8. Mai übernahm mein Vater für einen Monat den Vorsitz des Komitees, bevor er am 6. Juni seinerseits das Lager verließ. Halb im Ernst, halb im Scherz hörte ich ihn sich manchmal als „letzter Kommandant des Lagers Dachau“ vorstellen, was bei seinen Gesprächspartnern offensichtlich Überraschung und Unverständnis hervorrief.

Am 9. Juni 1945 traf er in Brüssel ein. Von seiner Gruppe von 40 Häftlingen, die 1942 deportiert worden waren, kehrten nur vier zurück.

Er kehrte bald nach Deutschland zurück, wohin er bis Februar 1946 als Zeuge im Dachau-Prozess und als Journalist reiste.

Danach begann für ihn ein neues Leben. Durch eine glänzende internationale Karriere im Tourismus, die Veröffentlichung zahlreicher Bücher, die Organisation internationaler Dichterkongresse und ein unermüdliches Engagement in der Erinnerungsarbeit, insbesondere im Rahmen des CID, dessen Vizepräsident er bis zuletzt blieb, widmete er den Rest seines Lebens der Aufgabe, die unterschiedlichsten, ja gegensätzlichsten Männer und Frauen einander näherzubringen, sich zu begegnen und miteinander ins Gespräch zu bringen.

Seine Erfahrungen im Konzentrationslager bereute er nicht: „Wenn ich hier lebend rauskomme“, pflegte er zu sagen, „werde ich es nie bereuen, hineingegangen zu sein.“ So genau beobachtete er das Verhalten der anderen Insassen und sein eigenes: Er selbst wusste, dass er nie tiefer sinken würde als in Dachau, und auch nie höher steigen würde.

Am 8. Mai 2005 sagte er im Alter von 91 Jahren während der Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges zum letzten Mal vor dem belgischen Senat aus. Müde, aber glücklich kehrte er nach Hause zurück, den Kopf voller Pläne. Noch in der Nacht erlitt er einen Schlaganfall. Er starb am 24. Mai 2005, glücklich und zufrieden mit einem erfüllten Leben.

(1): J’aI voulu vivre, hg. Vie Ouvrière, 1987

(2): Mauthausen-Dachau, hg. Le Cri / Vander, 1985