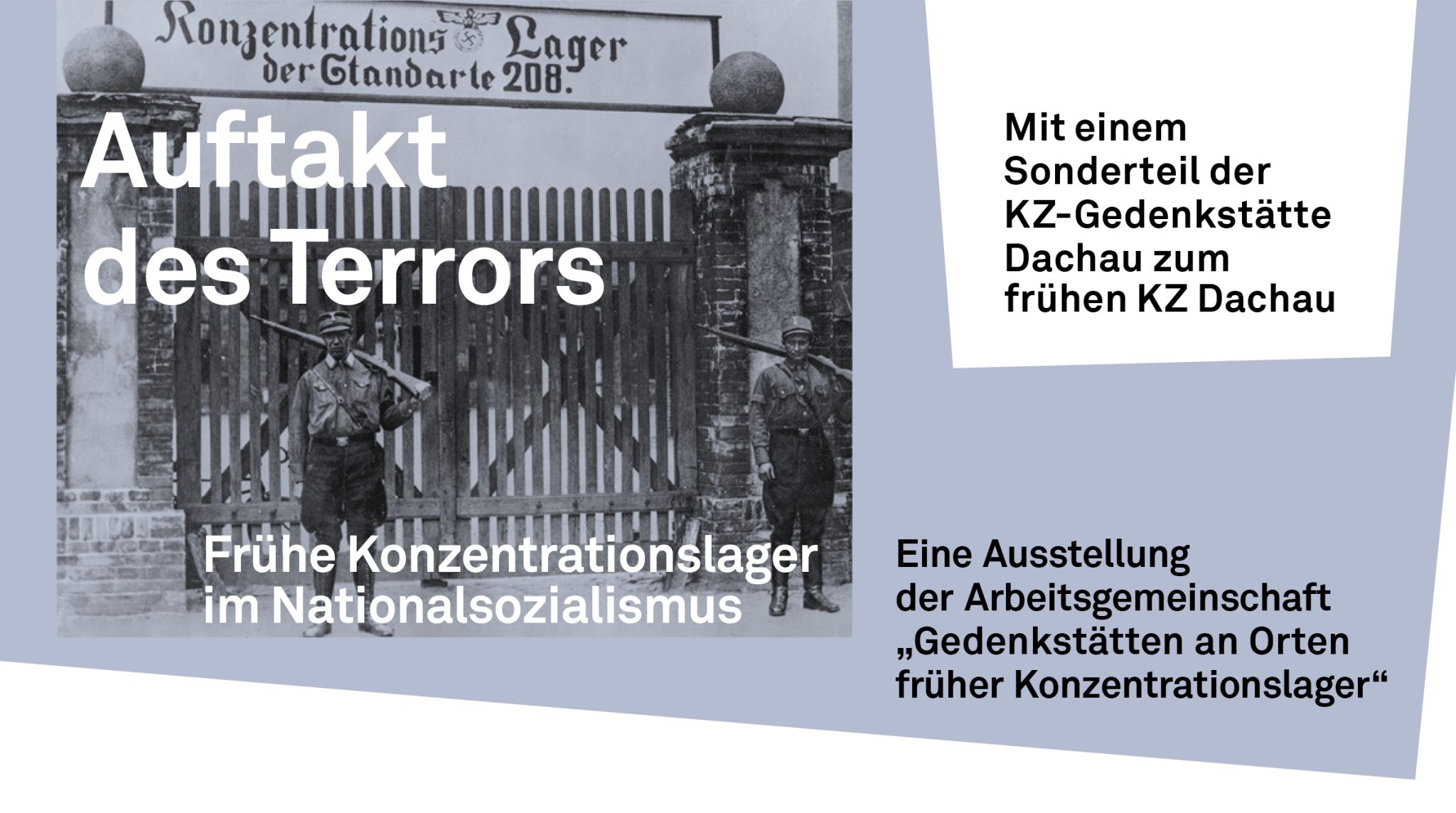

Eröffnungsausstellung "Auftakt zum Terror"

Vor 90 Jahren, am 22. März 1933, brachte das NS-Regime die ersten Häftlinge in das neu errichtete Konzentrationslager Dachau, weniger als zwei Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten.

Dachau am 22. März 2023

"Rückkehr von Autokratien beobachten, die darauf bedacht sind, sich nicht mit Diktaturen gleichsetzen zu lassen. Sie kümmern sich darum, ihre Gegner zum Schweigen zu bringen, sie manipulieren die öffentliche Meinung, sie schreiben die Geschichte neu und fördern den kulturellen Zwiespalt,"

Rede von Dominique Boueilh

Präsident des Internationalen Dachau Komitees

Vor 90 Jahren, am 22.März 1933, war das Konzentrationslager Dachau errichtet worden.

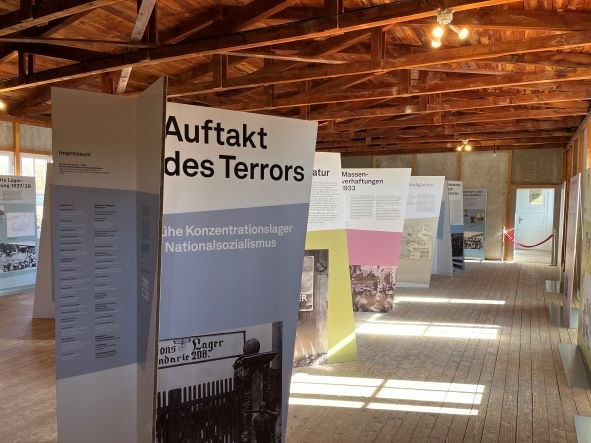

Anlässlich dieses Jubiläums, Ministerpräsident Dr. Markus Söder eröffnete die Ausstellung "Auftakt zum Terror - Die ersten Konzentrationslager im Nationalsozialismus" in der KZ-Gedenkstätte im Beisein des Kulturdezernents der Landeshauptstadt München Anton Biebl, des Direktors der Stiftung Bayerische Gedenkstätte Karl Freller, des Präsidenten des CID Dominique Boueilh, und der Leiter der KZ-Gedenkstätte Dachau Dr. Gabriele Hammermann. Anwesend waren auch Charlotte Knobloch, Präsidentin der IKG München und Oberbayern, Ernst Grube, Überlebender Theresienstadt und Präsident der Lagergemeinschaft Dachau, Florian Hartmann, Oberbürgermeister der Stadt Dachau sowie Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen.

In der Ausstellung werden die wichtigsten Aspekte der Errichtung der frühen Konzentrationslager und ihrer Funktionen im Prozess der Etablierung des NS-Regimes präsentiert.1 Schließlich waren die frühen Konzentrationslager eines der wichtigsten Instrumente für die Durchsetzung der Diktatur. Die frühen Konzentrationslager werden dabei hinsichtlich der Örtlichkeiten, rechtsförmiger Rahmenbedingungen, Organisation, Bewachung, Häftlingsgruppen, Haftsituation, Gewaltanwendung, Kontakten zur Öffentlichkeit, Abwicklung im Zuge der Systematisierung des KZ-Systems und der Erinnerung an die frühen Lager in Ost- und Westdeutschland miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Das KZ Dachau sticht insofern aus der Masse der frühen Lager heraus, als es frühzeitig die Rolle eines Modells für den systematischen Auf-, Um- und Ausbau des KZ-Systems im Deutschen Reich bis ca. 1938 einnahm. Neben einem Fokus auf die Entwicklungsgeschichte des KZ Dachau bis zur Erweiterung 1937/38 wird zusätzlich der Umbau selber ebenso gezeigt wie die Berichterstattung über das Lager und dessen Kontakte zur umgebenden Dachauer Stadtgesellschaft. Abschließend wird auf die Geschichte der Erinnerung an das KZ Dachau seit 1945 eingegangen.

In der Ausstellung werden die wichtigsten Aspekte der Errichtung der frühen Konzentrationslager und ihrer Funktionen im Prozess der Etablierung des NS-Regimes präsentiert.1 Schließlich waren die frühen Konzentrationslager eines der wichtigsten Instrumente für die Durchsetzung der Diktatur. Die frühen Konzentrationslager werden dabei hinsichtlich der Örtlichkeiten, rechtsförmiger Rahmenbedingungen, Organisation, Bewachung, Häftlingsgruppen, Haftsituation, Gewaltanwendung, Kontakten zur Öffentlichkeit, Abwicklung im Zuge der Systematisierung des KZ-Systems und der Erinnerung an die frühen Lager in Ost- und Westdeutschland miteinander verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Das KZ Dachau sticht insofern aus der Masse der frühen Lager heraus, als es frühzeitig die Rolle eines Modells für den systematischen Auf-, Um- und Ausbau des KZ-Systems im Deutschen Reich bis ca. 1938 einnahm. Neben einem Fokus auf die Entwicklungsgeschichte des KZ Dachau bis zur Erweiterung 1937/38 wird zusätzlich der Umbau selber ebenso gezeigt wie die Berichterstattung über das Lager und dessen Kontakte zur umgebenden Dachauer Stadtgesellschaft. Abschließend wird auf die Geschichte der Erinnerung an das KZ Dachau seit 1945 eingegangen.

Unmittelbar nach dem Krieg forderten Opferverbände, darunter das Internationale Komitee Dachau (CID), die Lagergemeinschaft Dachau und der Bund der Verfolgten des NS-Regimes/Bund der Antifaschisten (VVN), den Erhalt wichtiger Erinnerungsorte, eine Forderung, die in Dachau mit der Eröffnung der Gedenkstätte im Frühjahr 1965 Wirklichkeit wurde. Heute wird es jedes Jahr von etwa einer Million Menschen aus aller Welt besucht, darunter viele Klassen bayerischer Schulen.

Der Präsident der CID erinnerte in seiner Rede an die Notwendigkeit, die Ursachen des Nazi-Regimes zu analysieren und zu verstehen, um in Europa und in der ganzen Welt die Rückkehr nationalistischer Tendenzen und aller Handlungen, die der Menschenwürde zuwiderlaufen, zu verhindern. Die vorgeschlagene neue Ausstellung erscheint an sich als "ein unentbehrliches Werkzeug für unser Verständnis und unsere Sicht auf unsere heutige Welt" und müsse "neben ihrer Rolle als historische Unterstützung dazu beitragen, das Gewissen aller zu wecken und ihre Entscheidungen als Bürger für die Welt von morgen zu leiten".

Rede von Dominique Boueilh Präsident des Internationalen Dachau Komitees

Es ist mir eine große Ehre, als neuer Präsident des Internationalen Dachau-Komitees zu Ihnen allen zu sprechen. Ich möchte mich sehr herzlich für den ausgezeichneten Empfang bedanken, den Sie mir bei unseren ersten Gesprächen und Begegnungen in den letzten Monaten bereitet haben. Ich danke Laure, dass sie sich bereit erklärt hat, meine Dolmetscherin zu sein und meine schlechten Deutschkenntnisse zu kompensieren, und ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.

Es könnte kein besseres Symbol für meine erste Rede hier in Dachau geben als die Ausstellung, die heute eröffnet wird. Sie zeigt die Errichtung der ersten Konzentrationslager im Jahr 1933, ihre Rolle in der Etablierung der NS-Herrschaft und ihre spätere tragische Funktion bei dem größten Verbrechen, das die Menschheit erlebt hat. All das sind Elemente, die uns in der Nachkriegszeit dazu gebracht haben, diese unzerbrechlichen und starken Verbindungen aufzubauen, die heute die verschiedenen Akteure der Erinnerungsarbeit vereinen. Diese Akteure sind wir, die sich heute hier versammelt haben. Es ist eine Erinnerungsarbeit im Dienste der historischen Forschung und der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Vor allem aber ist es eine Erinnerungsarbeit, die das Gedenken an alle Opfer von Konzentrations- und Vernichtungslagern wachhält und die Stimme der Überlebenden aller Nationen und ihren Wunsch nach einer freien, von Menschenwürde erfüllten Welt hörbar macht.

Es könnte kein besseres Symbol für meine erste Rede hier in Dachau geben als die Ausstellung, die heute eröffnet wird. Sie zeigt die Errichtung der ersten Konzentrationslager im Jahr 1933, ihre Rolle in der Etablierung der NS-Herrschaft und ihre spätere tragische Funktion bei dem größten Verbrechen, das die Menschheit erlebt hat. All das sind Elemente, die uns in der Nachkriegszeit dazu gebracht haben, diese unzerbrechlichen und starken Verbindungen aufzubauen, die heute die verschiedenen Akteure der Erinnerungsarbeit vereinen. Diese Akteure sind wir, die sich heute hier versammelt haben. Es ist eine Erinnerungsarbeit im Dienste der historischen Forschung und der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Vor allem aber ist es eine Erinnerungsarbeit, die das Gedenken an alle Opfer von Konzentrations- und Vernichtungslagern wachhält und die Stimme der Überlebenden aller Nationen und ihren Wunsch nach einer freien, von Menschenwürde erfüllten Welt hörbar macht.

Durch die Schrecken der Lager, die maßlose unmenschliche Behandlung, die die Häftlinge dort erlitten haben und die erschreckende Opferzahl bleibt vor allem die Phase 1940 bis 1945, in der das nationalsozialistische KZ-System seine schlimmsten Untaten vollbracht hat, in Erinnerung der Öffentlichkeit und der Angehörigen der Überlebenden. Das ist verständlich, denn unsere menschliche Sensibilität und Würde sind tief davon betroffen. Dieses Gefühl wird durch die vielen Berichte der Überlebenden, die uns zur Verfügung stehen, durch die bedeutende Entwicklung der vielen Gedenkstätten und durch das Ritual der Gedenkfeiern verstärkt.

Die Sonderausstellung "Auftakt des Terrors", die uns heute vorgestellt wird, ergänzt in notwendiger Weise unsere persönliche Sicht, indem sie zeigt, was der vollständigen Entfaltung des nationalsozialistischen KZ-Systems vorausging. Sie zeigt den schrittweisen Prozess eines Regimes, das in Terror und Diktatur versinkt und die Welt sieben Jahre später in den Zweiten Weltkrieg stürzt, im Zentrum eines Europas, das von Freiheit träumte.

Die Sonderausstellung "Auftakt des Terrors", die uns heute vorgestellt wird, ergänzt in notwendiger Weise unsere persönliche Sicht, indem sie zeigt, was der vollständigen Entfaltung des nationalsozialistischen KZ-Systems vorausging. Sie zeigt den schrittweisen Prozess eines Regimes, das in Terror und Diktatur versinkt und die Welt sieben Jahre später in den Zweiten Weltkrieg stürzt, im Zentrum eines Europas, das von Freiheit träumte.

Neben dem Bekenntnis zum "Nie wieder" stellt sich die Frage "Wie konnte es dazu kommen?"

Diese Ausstellung ist auch ein unentbehrliches Werkzeug, um die heutige Welt besser zu verstehen. Die aufmerksamen und objektiven Besucher/innen werden nicht umhin können, eine Verbindung zu den Indikatoren herzustellen, die in Europa und in der Welt immer noch allgegenwärtig sind: rassistische und antisemitische Haltungen in unseren Gesellschaften, nationalistische Tendenzen, Misstrauen gegenüber Demokratien, Kriegshandlungen und die damit einhergehende Zerstörung und die zivilen Opfer. Noch besorgniserregender ist, dass wir das Fortbestehen oder die Rückkehr von Autokratien beobachten, die darauf bedacht sind, sich nicht mit Diktaturen gleichsetzen zu lassen. Sie kümmern sich darum, ihre Gegner zum Schweigen zu bringen, sie manipulieren die öffentliche Meinung, sie schreiben die Geschichte neu und fördern den kulturellen Zwiespalt, wodurch sie den Raum zurückdrängen, in dem sie sehr wohl zusammenleben könnten.

90 Jahre sind vergangen. Unsere Welt ist wieder von vielen geopolitischen, aber auch nationalen Spannungen geprägt. Die Gewissheit oder die Hoffnung, dass die Menschheit es niemals wagen wird, zu den Extremen der Konzentrationslager zurückzukehren und das Bekenntnis zum „Nie wieder“ dürfen uns nicht verblenden. Die kleineren oder größeren Signale des Terrors, die heutzutage immer wieder aufblitzen, dürfen uns nicht unberührt lassen oder nachsichtig machen. Sie sind Vorboten gravierender Gefahren und können für die Menschheit katastrophal sein.

Diese Sonderausstellung soll neben ihrer Rolle als historisches Hilfsmittel dazu beitragen, das Gewissen aller zu wecken und als Orientierung für ihre Entscheidungen als Bürger für die Welt von morgen zu dienen. Wir gratulieren der Arbeitsgruppe, die diese Initiative gestartet hat. Das Internationale Dachau-Komitee ist in seiner transnationalen Rolle davon überzeugt, dass diese Ausstellung über ihren begrenzten Zeitraum hinaus verdienstvoll ist und eine notwendige Resonanz in den Ländern findet, die sich den Werten verpflichtet fühlen, die uns heute vereinen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Ministerpräsident Dr. Markus Söder (in der Mitte), (v.l.n.r.) CID-Präsident Dominique Boueilh, der Leiter der Stiftung Bayerische Gedenkstätten Herr Karl Freller, Mrs Dr. Hammermann (Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau) und Bernhard Seidenath

Ministerpräsident Dr. Markus Söder (in der Mitte), (v.l.n.r.) CID-Präsident Dominique Boueilh, der Leiter der Stiftung Bayerische Gedenkstätten Herr Karl Freller, Mrs Dr. Hammermann (Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau) und Bernhard Seidenath

Fotos mit freundlicher Genehmigung von: KZ-Gedenkstätte Dachau

Weitere Links