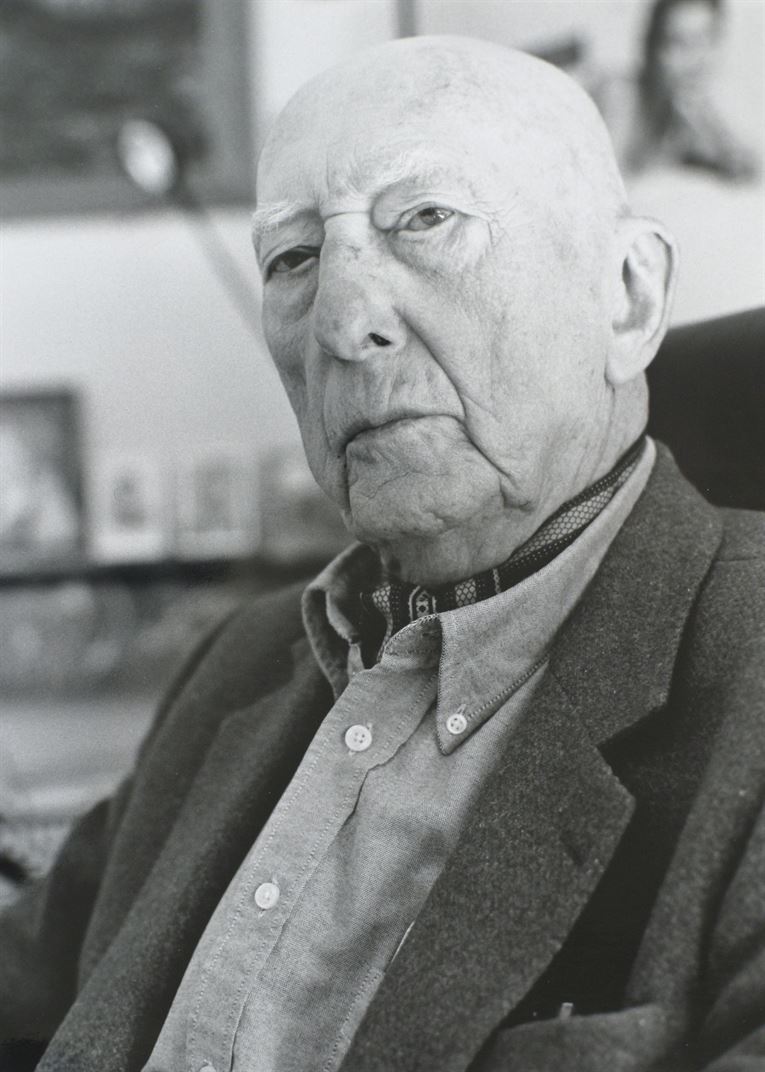

Arthur Haulot, a 28 ans quand il est arrêté par la Gestapo à Bruxelles en décembre 1941.

Militant socialiste, résistant de la première heure, il fait partie en juillet 42 d’un groupe de quarante otages envoyés à Mauthausen, puis est transféré à Dachau en novembre de la même année.

Il y devient infirmier. C’est une fonction stratégique : il aide les malades, bien sûr – même si les possibilités de soin étaient souvent dérisoires – mais plus globalement, l’infirmerie était un endroit où l’on pouvait cacher quelqu’un, où l’on pouvait échanger des informations discrètement, où l’on pouvait préparer des plans pour saboter la machine nazie, si peu que ce soit, chaque fois que c’était possible.

Il devient rapidement l’homme de confiance des Belges, et sera entre autres à ce titre l’un des fondateurs du Comité international des prisonniers, à l’origine de notre CID.

Mis en place dès le début avril 1945, le Comité est créé officiellement le 29 avril, avec à sa tête un résistant belge, Albert Guérisse, qui pendant toute sa captivité, et jusqu’après la Libération, se fera passer pour un soldat canadien du nom de Patrick O’Leary.

En attendant la Libération qu’ils savent imminente, les hommes du Comité tentent de deviner les intentions de leurs gardiens : exécuter les prisonniers ? Les évacuer vers un autre camp ? Ou simplement s’enfuir en les abandonnant là ? Et ils imaginent des stratégies pour déjouer ou minimiser l’effet de ces différentes options, sauver un maximum de leurs camarades. Il écrit ainsi dans son journal de camp, en date du 6 avril :

« Personnellement, je me sens responsable. Responsable de ceux-là qui sont aujourd'hui encore mes compagnons de camp, qui ont droit d'espérer un retour au pays. De notre décision, à quelques-uns (il parle donc ici du Comité), de notre sang-froid, de notre volonté, dépendent peut-être encore que cet espoir se traduise dans la réalité. Et demain, au pays, nous serons responsables des veuves et des gosses des amis disparus, responsables de l'orientation que prendra l'existence. » (1)

Alors on cache les copains, on retarde les départs de convois comme on peut, on guette les indices venus de l’attitude des SS. Et puis vient le soir du 28 avril.

« A 23 heures, l'un de nos agents les plus sûrs affirme que les derniers groupes de soldats sont partis, et que l'état-major, au complet, va suivre. (…) Nous faisons passer une double consigne : remplir d'eau tous les récipients possibles ; ne pas s'affoler en cas d'explosion, et maintenir une discipline absolue, farouche, quels que puissent être les événements de la nuit ou du lendemain. (…) Vers 23h30, quinze hommes se trouvent rassemblés au Block 24, clandestinement. (…) Maintenant. il s'agit de couronner la tâche entreprise. Il ne s'agit plus d'empêcher un départ qui ne peut plus se faire, de saboter des ordres qui ne viendront plus. Il faut que tout à l'heure, à l'aube, si effectivement les SS sont partis, la vie du camp, intacte, se poursuive, que l'ordre soit maintenu, jusqu'à ce que les Alliés apportent la Liberté. (2)

Comment raconter ce qui s'est passé ensuite ? Le matin, nous constatons que les S.S. du camp sont partis. A leur place, deux groupes de combat qui assurent la garde. (…) Le Comité siège officiellement. L'après-midi, des combats éclatent. (…) Un mirador après l'autre hisse le drapeau blanc. Du Comité installé à la Bücherei, nous suivons, haletants, les phases de la fin. Les soldats du dernier mirador se rendent. Et quelques instants plus tard, une auto apparait : les Américains ! Déjà, nous sommes dehors, Patrick et moi en tête. Deux soldats franchissent la grille. L'un me tombe dans les bras. Je l'embrasse, lui m'embrasse ... et je m'aperçois que c'est une femme ! Correspondante de guerre américaine, premier Américain pénétré à Dachau libéré. Dès lors, c'est de la folie. Le camp entier se rue contre les grilles. Les prisonniers S.S., rassemblés de l'autre côté, sont conspués. S'ils tombaient entre nos mains, ils seraient déchirés. La foule hurle sa joie. Impossible de la calmer. Il faudra plusieurs heures, la tombée du soir, pour obtenir le dégagement de l'entrée. (1)

Car ce n'est pas seulement de haine ni de joie que la foule hurle. C'est aussi de reconnaissance. Gratitude à ceux-là, cette poignée de soldats américains qui maintenant entourent la petite « jeep » de leur général : général Linden, qui contemple, debout, cette masse d'hommes devenus fous de joie et qu'il vient de sauver. (2)

Le soir même, le Comité s'installe au Jourhaus. Et la vie continue.

30 avril. Paul propose de me rapatrier. Le général est d'accord. Mais je ne puis accepter. En pensée, je revois Camille, et tous les autres, connus et inconnus, tombés autour de moi au cours de ces trois ans. Je ne peux pas quitter. Il faut sauver ceux-là qui sont encore ici, les reconduire ensemble vers le pays, vers la famille. Lou, pardonne-moi ! Mais je ne serais pas un homme, l'homme que tu veux que je sois, si j'agissais autrement. Bien aimée, tu es là dans mon cœur de nouveau aujourd'hui, brûlante et douce. Mais je ne puis partir. » (1)

C’est ça la beauté, la force du Comité des Prisonniers : cette volonté de chacun de servir, ce dévouement d’une quinzaine aux 32.000 : après des mois ou des années de détention en enfer, plutôt que de rentrer au plus vite dans leurs familles, ils choisiront de gérer encore pendant plusieurs semaines la vie quotidienne du camp, les soins aux déportés, notamment à travers une terrible épidémie de typhus, et leur évacuation progressive.

Après le départ de Pat O’Leary le 8 mai, mon père prend pour un mois la présidence du Comité avant de quitter le camp à son tour le 6 juin. A moitié sérieux, à moitié blagueur, je l’ai entendu parfois se présenter comme « le dernier commandant du camp de Dachau », suscitant évidemment surprise et incompréhension dans les yeux de ses interlocuteurs.

Le 9 juin 1945, il arrive à Bruxelles. De son groupe de 40 déportés en 1942, ils seront 4 à renter.

Il reviendra rapidement en Allemagne qu’il parcourra jusqu’en février 1946 comme témoin au procès de Dachau et comme journaliste.

Puis commence pour mon luiune nouvelle vie. A travers une carrière internationale brillante dans le domaine du tourisme, la publication de nombreux livres, l’organisation de congrès internationaux de poètes et un engagement sans repos pour le travail de mémoire dans le cadre, notamment, du CID dont il restera vice-président jusqu’à la fin, tout le reste de son existence sera tourné vers une volonté d’amener les femmes et les hommes les plus différents, voire opposés, à se connaitre, à se rencontrer, à se parler.

De son expérience concentrationnaire, il n’avait aucun regret : « Si je sors d’ici vivant, disait-il, jamais je ne regretterai d’y être rentré », tant il observait avec passion les comportements des autres détenus et le sien propre : lui-même savait qu’il ne s’abaisserait jamais plus bas qu’à Dachau, et ne s’élèverait jamais plus haut non plus.

Le 8 mai 2005, à 91 ans, il témoigne pour la dernière fois au Sénat belge lors des célébrations de l’anniversaire de la Victoire. Fatigué mais heureux, il rentre chez lui, la tête pleine de projets. Il sera victime d’un AVC dans la nuit. Il décède le 24 mai 2005, riche et heureux d’une vie bien remplie.

Extraits de

• (1) J’ai Voulu Vivre, éd. Vie Ouvrière, 1987

• (2) Mauthausen – Dachau, éd. Le Cri / Vander, 1985